「カニと化粧品」のはなし

教授(退職) 吉岡 寿 (Prof. Hisashi Yoshioka)リレーコラムも第4回ということで、今回は私が担当し、「カニと化粧品」という、一寸風変わりな題目で、最近行っている研究についてお話します。

まずカニについてですが、タラバガニ、ズワイガニ、ケガニなど、食用にされているカニの種類は多く、日本人はカニ好きの民族で、どの町にもカニの専門店が幾つかあることは、ご存知のとおりです。カニは身を食べると、大量の殻が残ります。缶詰工場では、大量の殻が山積みされていたようです。このカニ殻は、使い道が無く、最初は産業廃棄物として捨てられていました。しかし、農家では、カニ殻を砕いて畑に撒いておくと、土が良くなると言って、それを利用することがあったようです。確かに、カニ殻にはカルシウムが含まれていますので、酸性の土を中和するのに有効であろうと考えられますが、それ以外にも、微生物学的な面からの利点があるそうです。環境問題が重要視されるようになって来てから、産業廃棄物を有効利用しようという気運が高まり、カニ殻についても、折角の生物資源を何かに使えないかということで、研究が盛んになってきました。1980年代に国のプロジェクトに採用されてから、現在まで、大学や企業等で活発な研究が行われています。

カニ殻は、どのような成分から出来ているかというと、キチンという多糖とタンパク質、カルシウムが大半を占めます。この中で、特に注目されたのはキチンでした。たんぱく質やカルシウムならば、他のものからも採れますが、キチンが大量に採れる資源はあまりありません。従ってカニ殻の有効利用の研究というのは、必然的にキチンの有効利用の研究ということになりました。

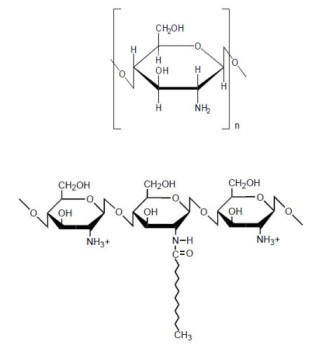

キチンの研究がなぜ盛んになったのかというと、キチンとそれから作られるキトサン(図1)という物質が、人の身体に色々な効果を示す面白い物質である、ということが判ってきたからです。最初に知られたのは、やけどへの治癒効果で、やけどした皮膚にキチンやキトサンの粉末を塗っておくと、皮膚が再生して来て傷が治る、というものです。やけど以外の傷にも効果を示すことは、その後の研究で知られています。少し話がずれますが、植物は葉に有害な細菌が着くと、葉の中に毒素を作り出し、それで細菌を殺すという防御行動をとります。どういう方法で細菌が着いたことを知るかというと、細菌の表面にあるキチンを認識するメカニズムを持っているからです。その他に、キトサンは機能性食品としても働き、血液中のコレステロールの値を下げたり、消化管からの脂肪の吸収を抑えたりする効果があり、メタボの人には非常に有効な食品で、サプリメントとして広く販売されていますし、特定保健用食品として認定されているものもあります。

次に化粧品についての話をしますが、化粧品という言葉からは、例えば女性がそれを塗ってきれいに見せる為のものというような、単なる道具のように捉えられてしまいます。しかし現在では、それよりはるかに進んだ考え方がされており、スキンケアという言葉で呼ばれているように、化粧品には皮膚を外部の刺激やダメージから護ったり、傷んだ皮膚を再生させる、というような一種の医薬品としての機能を持ったものが要求されて来ています。オゾン層の破壊などによる紫外線の増加と、皮膚がんの増加の関連はよく言われますが、日焼け止めクリームは、サンプロテクト、UVカットというような名前で呼ばれ、今後益々需要が伸びてくるはずです。

化粧品の多くは、スクアランのような油と水を混ぜた状態で用います。油と水は混ざりませんので、混ぜるためには、界面活性剤が必要になります。しかし界面活性剤は、洗剤などで良く知られているように、人に毒性を示したり、皮膚を荒らしたり、刺激したりします。従って皮膚に直接に塗る化粧品には、安全な界面活性剤しか使えません。従来は非イオン性の界面活性剤が皮膚刺激性が小さいということでよく使われてきましたが、敏感肌の人はそれにも刺激を感じる場合が多いということです。そこで最近は、界面活性剤を使わない(界面活性剤フリー)の化粧品の開発が競われるようになって来ました。

なぜ界面活性剤が皮膚刺激性を示すのか、ということですが、界面活性剤の分子は細胞膜を作っている脂質の分子と良く似ており(両親媒性)、その為に界面活性剤は細胞の中に入り込み易い性質を持ちます。それが毒性や刺激性が生じる原因になっております。しかし、たとえ界面活性剤であっても、細胞膜に入らないような構造を持っていれば、刺激性は現れないだろうと私達は考えました。その方策の一つとして、界面活性剤の分子を非常に大きくすることが有効であり、その為に高分子を原料にして界面活性剤を作ることを考え、これを高分子界面活性剤と呼びました。この名前は以前にも一部で使われていましたが、私たちが考えているものとは若干異なります。

界面活性剤というものは、分子の中に水になじみの良い親水性の部分と、油になじみの良い親油性、または疎水性の部分を持っております。ですから、澱粉やタンパク質のような水溶性の高分子に、長いアルキル鎖を持った脂肪酸を結合させて疎水性の部分を作ってやれば、高分子界面活性剤になるはずです。自然界にこのような物質はほとんどありませんが、ある種の微生物がつくるエマルサンとよばれる化合物は、このような構造をもっており、石油工業での応用が期待されているそうです。

私たちは、カニ殻から採れるキトサンを原料にして、高分子界面活性剤を創りました。代表的なものの化学構造を、キトサンと共に図1に示してありますが、構造は単純で、キトサンの所々に、長い脂肪酸が付いているだけのものです。しかしこの脂肪酸があることにより、この物質は界面活性剤として働き、油と水を混ぜる乳化能力が非常に大きい物質であることが分かりました。これを私たちはP-Cn-キトサンと名付けております。キトサンは最初に述べましたように、色々な機能を持った物質ですが、P-Cn-キトサンもその機能を受け継いでおります。例えばキトサンは大腸菌や黄色ブドウ球菌に対して抗菌性を示します。通常抗菌剤というものは、細胞毒性が強く、細菌を殺しますが、人にも有毒なものが殆どです。しかしキトサンは例外的に、人には安全で皮膚再生作用などのプラスの効果を持ちながら、細菌には効くというめずらしい特性を持っております。そしてP-Cn-キトサンも同様の効果を示しました。化粧品には保存期間中に細菌が繁殖するのを防止する為に、通常パラベンなどの抗菌剤が入れてありますが、これらはやはり人の皮膚に対して毒性を示します。そこでそのような抗菌剤を使わず、刺激性の無い天然物を代わりに使いたいというのは自然の流れですが、キトサン高分子界面活性剤はそのような目的にも合った物質あると言えます。

私達はP-Cn-キトサン以外にも幾つかのキトサン高分子界面活性剤を作り、それらを化粧品や繊維の表面加工の材料として実用化して来ました。しかしキトサン以外にも、タンパク質、ポリペプチド、各種の多糖等を材料にして、人と環境に優しい界面活性剤を作ることは可能ですので、今後このような新材料の開発研究が盛んになることを期待しています。

(以上)

>>次のコラム: -第5回- 「高分子−その光と影−」 岩村 武

>>ひとつ前のコラム: -第3回- 「Interdisciplinary Symposium on Environmental Sciences に参加して」 榊原 啓之