2007年11月20日

静岡県立大学食品栄養科学部准教授 市川 陽子

長寿の根拠を求めて(16) 『食』を通して『心』育てる

「愛されたいと願っている/僕らは真夜中のキッチンで/お腹をすかせて立っている/誰もが真夜中のストリートで」(Gentle Land)。ロックバンド「エコーズ」のリーダーであり、芥川賞作家の辻仁成はこう歌っていた。『僕ら』が癒やされたいのは生理的な空腹感ではない。愛情に飢えた『心』である。

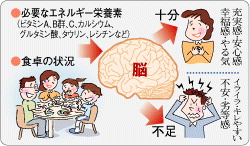

いうまでもなく心は脳によって支配されている。体重の約2%でしかない脳であるが、1日のエネルギー所要量の18-20%を必要とする。それもブドウ糖のみ、絶え間なく補給しなければならない。福山市立短大の鈴木雅子教授の研究として話題になったが、欠食などで食生活の内容が悪く、脳に必要なエネルギーや栄養素(ビタミンA、B群、C、カルシウム、鉄、グルタミン酸、タウリン、レシチンなど)が不足すると、感情のコントロールができにくくなり、ちょっとしたことが我慢できず腹立ち、イライラする、いわゆるキレやすくなるのである。

「食」が心に与える影響はそれだけに留まらない。食す「物」ではなく食す「場」の問題である。心理学では食卓状況を、人間関係、家族のかかわりの質を凝縮して表す象徴的な場所であるとしている。発達心理学者エリクソンによれば、人には生まれてから成人になるまでに、各発達段階で「食べること」に関連した、積み残してはいけない発達課題があり、「食べること」を通して人とつながりながら心が育っていくのだという。子どもたちは食卓で育てられ、人格を形成していく。思春期の子どもや大人もまた、食卓で癒やされ、再生する。食べあう、作りあう、片付けあう。食卓には心の通わせ方を学ぶきっかけが豊富にあるのだ。

精神病理学者のテレンバッハは「人は一緒に食事を楽しむのだが、しかし同時に食事をともにしている人々も楽しむのである」といっている。食卓で人々の間で生きることの充実感を「食す」。このくり返しが安心感を作り、外で受けたストレスを緩和する「居場所」を生む。

前述の『僕ら』が求めていたのは、明日を信じ、安心して「食す」ことのできる居場所である。家庭にそれがみつからなくなった時、『僕ら』は家族のいない真夜中のキッチンで「エサ」を捜す。ストリートに出て行く。

生後すぐに母ザルから隔離された子ザルが、2歳までの社会的隔離により衝動的行動を表し、群れに戻しても適応できなかったという実験報告がある。このサルの脳を調べると、幸福感や「やる気」に関係する脳内情報伝達物質(セロトニンやドーパミン)を分泌する細胞が激減していた。家庭の食卓には、国や地域、保育所・学校による「食育」が肩代わりできないものが確かにある。乳児期から食を通して培われた「基本的信頼感」を得た子どもは、いずれ競争社会の荒波に向かい、旅立つ(自立する)ことができる。