2007年12月4日

静岡県立大学食品栄養科学部准教授 板井 隆彦

長寿の根拠を求めて(17) 川魚『食味』復活 なお時間

河川や湖沼にすむ淡水魚類はほんの数十年前まで川の流域に住む人の貴重なタンパク源となっていた。上流のアマゴ、中流のアユ、下流のフナやコイ、小川のドジョウやモロコ類、河口のウナギやマハゼなど場所により季節により食材とされた。

しかし近年は、川魚を捕り、さらには食する人はめっきり少なくなった。もちろん産業や流通の進歩により畜肉、海魚などが身近な存在になったことが大きい。しかし川魚をめぐる環境悪化も一つの原因となっていよう。

今年のノーベル平和賞にゴア元アメリカ副大統領が選ばれた。彼の環境保全活動のドキュメンタリー映画「不都合な真実」も多くの人に見られたことだろう。この映画で彼は2羽の「カナリア」を登場させている。1羽は北極の海氷であり、2羽目は南極の陸氷である。いずれも地球全体の危機を端的に示す指標で、カナリアは炭坑で作業員が安全を確認するために用いたことにちなむ。地球規模の気候変動はこれからが本番のようだが、日本列島における身近な環境における破壊や汚染はその対策が進み、峠を越したように見える。本当にそうだろうか。

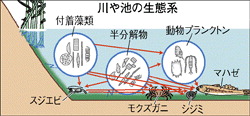

川や池にすむ魚類群集の生活基盤となるのは、川や池の底、池中に生育する微小な藻類、およびそれらを摂食する水生昆虫などの底生動物で、魚類は直接あるいは間接にこれらを食って生活する。生息環境が多様で水も清ければ多種多様な魚類が生息することが可能であるが、コンクリートで囲まれたり、水質が悪化するなど生息条件が悪くなると、食物生物も魚類も単純になり、また生息密度も低下していく。工場排水や下水でひどく川水や川底が汚れた水域には魚はあまり住まなくなり、すんでいるものにも皮膚の病気や奇形が少なからず認められるようになる。

逆に川の水質や底質が少し改善してくると魚が見え始める。アユやマハゼの復活はよく耳にする。しかし、いったんひどく汚れたことのある川では、水質が改善され環境基準が達成されるようになってもそこに帰ってきた魚を釣って食する人はまだ多くはない。

環境中の汚染物質が食物連鎖を通じて生物の体内で濃縮していくことを生物濃縮というが、DDTやポリ塩化ビフェニール(PCB)などで調べられたところでは1段階でおおよそ数10倍から数100倍になる。川の下流域や河口に住むマハゼを例にとれば、マハゼは水中の藻類やその半分解物やそれを食う底生動物などを食うから食物連鎖の段階では1-2段階ということになる。

また、底質の浄化は川水の浄化より遅れるから、川水の浄化が進んでも、汚染物質が底質に高濃度に残存する可能性は高い。マハゼは1年魚だから、過去の汚染は引き継がないことはわかっていても、汚染物質は過去の汚染物質を底質近くの生物から取り込む可能性がある。このような川の魚を食する気にならないのは道理である。

横浜市では長年の水質改善の取り組みの成果が上がり河川の水質が改善され、長い間不在になっていたアユが戻って来た川もみられるようになった。先年、横浜市の研究所からこういったアユの食味調査を依頼された。しかし魚は異臭が強く食味検査以前のものであった。川に魚の生息が復活するだけでなく、食べることができるようになるまで川が浄化されるまでにはどれほどの時間が必要となるのだろうか。