難燃カーテンに使用された臭素系難燃剤のリスク評価

助教 三宅 祐一 (Assist. Prof. Yuichi Miyake)大気環境研究室

1.臭素系難燃剤の環境問題と規制動向

1980 年代に、ある種の臭素系難燃剤が海棲哺乳類や鳥の卵から検出され、臭素系難燃剤を使用したプラスチックの焼却により臭素化ダイオキシンが生成する可能性が指摘されるなど、臭素系難燃剤が社会問題化しました。このため、臭素系難燃剤の排斥運動が起こり、2003 年に EU の廃電気電子機器指令(Waste Electrical and Electronic Equipments: WEEE)や有害物質使用制限指令 (Restriction of Hazardous Substances: RoHS) により、ポリブロモジフェニルエーテル類 (PBDEs) の一部とポリブロモビフェニル類 (PBBs) が規制対象となりました。EU は臭素系難燃剤のリスク評価を行い、デカブロモジフェニルエーテル (DecaBDE) については、現時点では、さらなる情報、試験およびリスク削減の必要は無いと判断し、RoHS 指令より除外しましたが、EU ではその使用の可否を巡って議論が続いています。

また、我が国においては、カーテンの難燃加工や断熱材などに使用されているヘキサブロモシクロドデカン (HBCD) が環境中から検出され、難分解性でかつ蓄積性が大きい物質であることから、化審法第1種監視化学物質に指定されています。このように、防火に対する臭素系難燃剤の優れた性質は認識されていますが、ヒト健康と生態影響への懸念が払拭されていません。

2.難燃カーテンに使用された HBCD の室内曝露評価

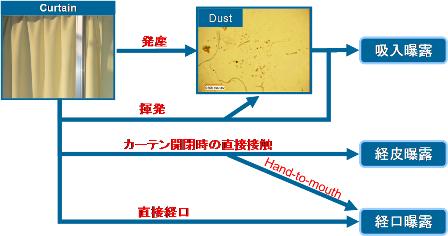

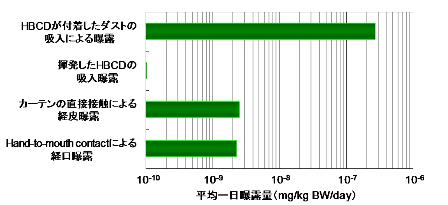

我々は、日々直接的な接触を行う可能性があり、室内という閉空間で使用されている難燃カーテンに着目して、難燃カーテンに 0.1 〜 数% (w/w) オーダーで使用されている HBCD の曝露評価を行いました。具体的には、図 1 に示すような曝露シナリオを想定し、発塵試験や HBCD の放散速度試験などにより HBCD の排出係数を実測し、その結果を用いて室内環境の曝露評価ツールによるシミュレーション解析などを行うことで、それぞれの曝露シナリオの一日平均曝露量を調査しました(図 3)。

その結果、HBCD が付着したダストの吸入による曝露量 (2.7 × 10-7 mg/kg bw/day) は、揮発した HBCD の吸入曝露量 (2.5 × 10-9 mg/kg bw/day)、カーテンの直接接触による経皮曝露量 (2.5 × 10-9 mg/kg bw/day)、および手から口への接触による曝露量 (Hand-to-mouth contact) (1.0 × 10-10 mg/kg bw/day) と比較して約 100 〜 1000 倍高い曝露量と推計されました1,2)。

3.HBCD のリスク評価

日本、米国における HBCD のリスク評価では、Ema らが報告した無毒性量 (NOAEL: No Observed Adverse Effect Level = 10.2 mg/kg bw/day) が用いられていますが3)、2009 年に van der Ven らは、頸骨の骨塩濃度の減少をエンドポイントとして、ベンチマーク用量信頼下限値 (BMDL: BenchMark Dose Lower confidence bound = 0.056 mg/kg bw/day) を報告しました4)。この値は、従来の毒性値と比較して約 200 倍高い毒性を示しています。我々は、現在報告されている最も低い無毒性量を用いて HBCD のリスク評価を行いましたが、難燃カーテンによるリスクは全く懸念されるレベルにはありませんでした。ただし、新たな毒性情報が報告されないとは限りませんし、HBCD のような環境残留性、生物蓄積性のある化学物質の使用は、十分に注意すべきであると言えます。

現在、化学物質のリスクとベネフィットの相互評価に関する研究が進みつつあります。臭素系難燃剤の環境側面を考慮したリスクトレードオフに関する研究では、通常時および火災時における臭素系難燃剤や臭素化ダイオキシンの排出量はヒト健康を懸念するレベルにはなく、難燃剤の添加により火災リスクを減らすことができ、ベネフィットの方が大きいとする報告があります5)。化学物質のリスク評価において、ヒト健康リスクや生態リスクを評価することは勿論のこと、使用や代替に伴う火災・事故などのフィジカルリスクやコストなども重要な評価軸となっており、今後は化学物質のライフサイクルに亘る総合的なリスク評価が必要になってくると考えられます。

4.おわりに

国際的な化学物質の管理が、有害性 (ハザード) ベースからリスクベースの管理へ移行しつつある中で、化学物質のライフサイクルに亘る総合的なリスク評価に関する研究、さらにそのような知識・技術を持った人材の育成に尽力していきたいと考えています。

5.参考文献

- , Organohalogen Compounds, 71, 760-765, 2009.

- , Organohalogen Compounds, 71, 1553-1558, 2009.

- , Reproductive Toxicology, 25, 335-351, 2008.

- , Toxicology Letters, 185, 51-62, 2009.

- 、 日本リスク研究学会誌、 19、 21-31、 2009.

(以上)

>>次のコラム: -第26回- 「ワサビの保持栽培に関する研究」 塩澤 竜志